Le scoperte archeologiche di Mont’e Prama, nel cuore del Sinis, in Sardegna, hanno aperto una nuova finestra sulla civiltà nuragica, rivelando un volto inedito dell’isola e restituendole un ruolo di primo piano nel contesto del Mediterraneo antico. Le statue colossali rinvenute nel sito, i celebri giganti, e i dati degli scavi più recenti (in particolare quelli del 2014) raccontano una storia che intreccia geografia, religione, mito e potere. Un racconto che ribalta secoli di marginalizzazione storica e culturale.

Mont’e Prama non è un sito isolato ma parte di un sistema territoriale che ha al centro il Montiferru, imponente massiccio che domina la costa centro-occidentale della Sardegna. Sebbene si sia pensato per lungo tempo che il nome “Montiferru” derivasse dallo sfruttamento di miniere di ferro, studi geologici recenti hanno ridimensionato questa ipotesi: la zona ospitava piuttosto modesti giacimenti di piombo.

Ma la centralità di quest’area nella Prima età del Ferro resta indubbia. Le statue, scolpite nel calcare del territorio di Cuglieri, sono indicatori inequivocabili di un sistema organizzato e sofisticato, in grado di gestire risorse, trasporti e simboli religiosi. Mont’e Prama si trovava probabilmente lungo un’antica via che collegava l’interno montano con la costa, costituendo un punto strategico per il controllo dei traffici e forse per la riscossione di tributi commerciali.

Il contesto monumentale di Mont’e Prama, con statue, tombe, modelli di nuraghe e oggetti votivi, suggerisce una funzione non solo funeraria, ma anche cultuale. Le statue raffigurano giovani guerrieri, arcieri e pugilatori: figure idealizzate, probabilmente concepite come eroi divinizzati, oggetto di venerazione collettiva. In questo senso, Mont’e Prama potrebbe essere stato un heroon, ossia un santuario dedicato al culto degli antenati eroici.

È in questo contesto che si inserisce l’ipotesi del rito dell’incubazione: il “sonno sacro” praticato presso le tombe per ricevere visioni o guarigioni. Aristotele, nella Fisica, accenna a pratiche del genere in Sardegna, riferendo che alcuni dormivano accanto agli eroi per ricevere sogni profetici. Autori successivi come Temistio, Filopono e Tertulliano arricchiscono il racconto: il sonno poteva durare fino a cinque giorni, durante i quali si cercava guarigione attraverso sogni rivelatori. Alcune fonti mescolano queste pratiche con il mito di Eracle e dei suoi figli, i Tespiadi, attribuendo loro la fondazione di popoli come gli Iolei.

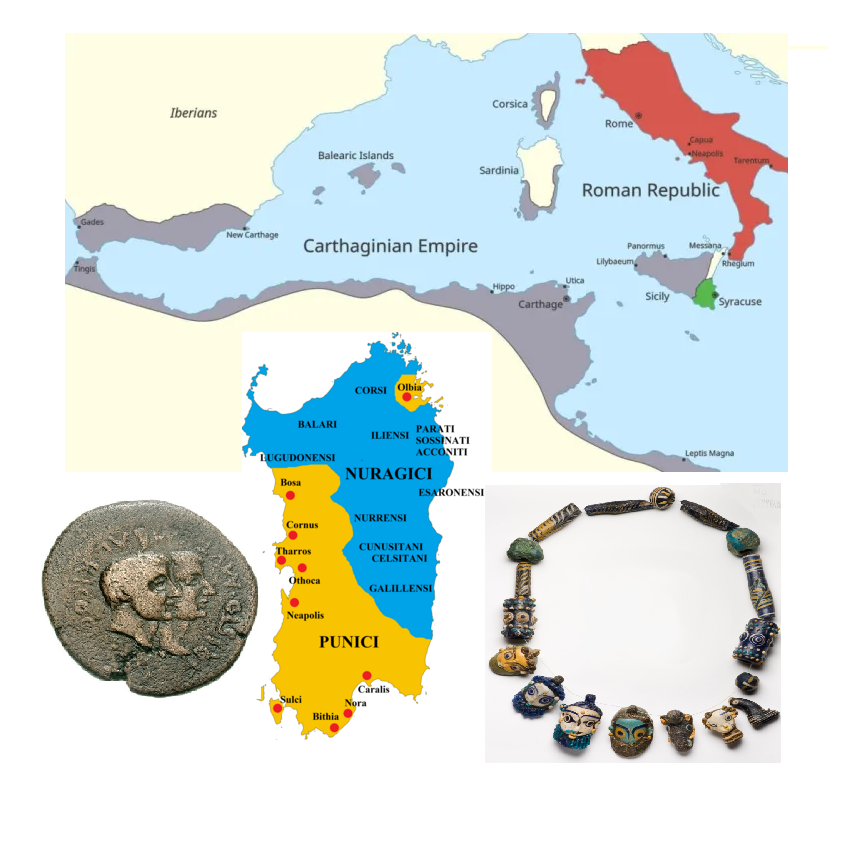

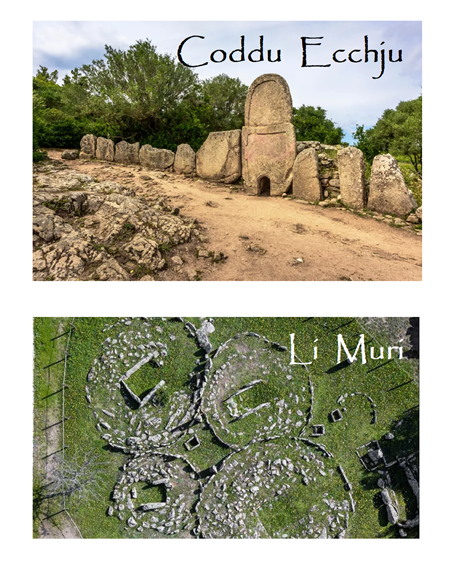

Il rito dell’incubazione in Sardegna trova riscontro anche in Africa, tra i Nasamoni e gli Augilae, che dormivano presso le tombe degli antenati per ricevere oracoli. Questo legame tra Sardegna e Nord Africa è rafforzato da analogie architettoniche: le tombe dei giganti nuragiche, con deposizioni in posizione seduta, richiamano forme africane e potrebbero essere state teatro di pratiche simili.

Il paesaggio mitico sardo è costellato di figure eroiche e racconti fondativi. Secondo una tradizione greca, Iolao (nipote di Eracle) sarebbe giunto in Sardegna insieme ai 50 Tespiadi, seguendo un oracolo di Apollo. I Greci attribuivano a questi eroi la fondazione di città come Olbia, Gourulis (forse l’attuale Cuglieri) ed Erakleia, la costruzione di ginnasi e templi, e persino la realizzazione delle torri nuragiche, che interpretavano come opere dell’architetto Dedalo. In quest’ottica, Mont’e Prama si carica anche di un valore simbolico: luogo di memoria e di eredità eroica, centro fondativo di civiltà.

Parallelamente, i Romani introdussero un altro mito di fondazione: quello degli Ilienses, popolazione dell’interno montano che si diceva discendesse dai Troiani. Questa versione, riportata da Livio e Silio Italico, e forse costruita da Catone il Censore, mirava a rafforzare i legami tra Sardi e Romani, trasformando i popoli dell’interno da “barbari” in “consanguinei”. In questo modo, la Sardegna veniva inglobata simbolicamente nella narrazione imperiale, in una logica di integrazione e legittimazione.

A queste narrazioni si aggiunge il culto di Sardus Pater, divinità tutelare dei Sardi, probabilmente di origine libico-punica, assimilato a Melqart e successivamente romanizzato. Il suo tempio ad Antas è un esempio della sovrapposizione culturale tra tradizioni locali, influenze nordafricane e reinterpretazioni romane.

Il mito sardo non è solo popolato di eroi: vi si riflette anche il dualismo cosmico tra Apollo e Dioniso, divinità opposte ma complementari. Apollo, dio della luce, della razionalità e della profezia, è presente nelle storie di colonizzazione sarde: fu attraverso il suo oracolo che i Tespiadi ricevettero l’indicazione di insediarsi sull’isola. A lui sono collegati templi e santuari, come quelli di Karales, Tharros e Nora, testimonianza di un culto duraturo e radicato.

Dioniso, al contrario, rappresenta l’ebbrezza, la natura selvaggia, l’istinto. La sua impronta si riconosce nella cultura materiale dei Sardi Pelliti, montanari che, secondo Ellanico e Nicolò Damasceno, portavano con sé solo un pugnale e una coppa da vino, strumenti dionisiaci per eccellenza. Il fiume Tirso (il Thyrsos dei testi antichi) richiama direttamente il bastone rituale di Dioniso e conferma un legame profondo con la geografia e l’identità delle genti dell’interno.

Nel confronto tra Apollo e Dioniso si riflette lo scontro, ma anche la coesistenza, tra civiltà e natura, tra città e montagna, tra ordine e libertà. La Sardegna, da questo punto di vista, appare come una terra di confine: un luogo dove il razionale e l’irrazionale si incontrano, dando forma a una cultura originale e complessa.

In conclusione, Mont’e Prama non è soltanto un sito archeologico di straordinaria importanza: è un nodo simbolico dove si incontrano religione, mito, potere e geografia. Le statue, gli oggetti e le tombe non sono solo testimonianze di un passato remoto, ma strumenti di racconto e di identità.

La civiltà nuragica, lungi dall’essere un’isola isolata, si mostra profondamente connessa con il mondo mediterraneo: influenze africane, riti greci, reinterpretazioni romane si stratificano nel tempo, dando vita a un patrimonio culturale unico. Mont’e Prama diventa così una chiave per comprendere non solo la Sardegna antica, ma anche le dinamiche culturali, religiose e politiche che hanno attraversato il Mediterraneo per secoli.

Un sito che oggi, grazie alle indagini scientifiche e alla riscoperta del mito, torna al centro della scena, restituendo dignità e visibilità a una delle più affascinanti civiltà del mondo antico.

www.sardegnanotizie24.it

è un marchio della testata giornalistica Sardegna Eventi24

registrato presso il Tribunale di Sassari n° 1/2018

Editore: Rosso Digitale

Direttore responsabile: Gabriele Serra

Coordinatore della redazione: Claudio Chisu

Hosting Keliweb s.r.l – Via Bartolomeo Diaz, 35, 87036 Rende (CS)