Le credenze e le pratiche funerarie rappresentano uno degli elementi più profondi e rivelatori dell’identità di un popolo. Esse costituiscono la radice spirituale di un’etnia, il nucleo che ne orienta la visione del mondo e ne custodisce l’eredità simbolica. La vita dell’uomo, sin dai suoi albori, è stata percepita come una lotta incessante contro la morte, presenza incombente e inevitabile fin dal primo respiro. Proprio da questa consapevolezza nasce la necessità di dare un senso all’oltrevita, di immaginare che l’esistenza non si interrompa con la dissoluzione del corpo, ma continui in una dimensione ulteriore, governata da forze divine o ancestrali.

In questa prospettiva, le usanze funerarie non sono soltanto riti di sepoltura: esse sono il fondamento stesso della religione, il punto d’origine delle credenze nel divino e nel destino ultraterreno. Nei sepolcri e nei riti legati alla morte si manifesta l’idea che le azioni compiute in vita abbiano conseguenze anche dopo la morte, che esista un ordine morale e cosmico in grado di premiare o punire i comportamenti umani.

La forza simbolica di tali pratiche spiega perché esse siano tra le tradizioni più durature nella memoria collettiva. I riti funebri, infatti, sopravvivono al mutare delle epoche, costituendo il legame più solido e duraturo tra generazioni e offrendo, al tempo stesso, una chiave per riconoscere affinità culturali e contatti tra popoli diversi.

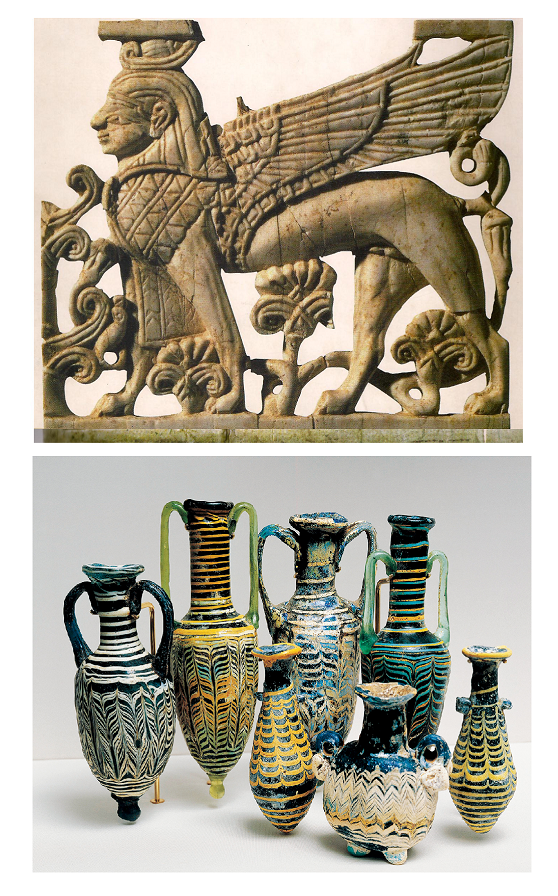

Un esempio significativo di questa dinamica si ritrova nel Mediterraneo centro-occidentale, tra la civiltà nuragica della Sardegna e quella etrusca. Questi due popoli, pur distinti nelle loro manifestazioni storiche e artistiche, condividono sorprendenti analogie nelle credenze religiose e nei riti funerari, segno di profonde connessioni culturali e di un comune sostrato mediterraneo.

In Sardegna, i Nuragici svilupparono un articolato sistema di culto dei morti, testimoniato dalle tombe di giganti, monumentali sepolture collettive, vere e proprie architetture sacre che univano la funzione funeraria a quella rituale. Esse rappresentavano i luoghi di deposizione dei defunti e gli spazi comunitari dove i vivi entravano in contatto con gli antenati, percepiti come custodi e protettori della comunità. Le sepolture erano arricchite da corredi funerari, offerte e talvolta da betili, menhir antropomorfi che simboleggiavano la presenza delle divinità o degli spiriti ancestrali.

Analogamente, nel mondo etrusco, la tomba non era semplice dimora dei morti, ma una vera e propria “casa per l’eternità”. Le necropoli etrusche, come quelle di Cerveteri e Tarquinia, riproducono nelle loro strutture gli spazi della vita quotidiana, a conferma della concezione della morte come prosecuzione dell’esistenza terrena in un’altra dimensione. Corredi preziosi, oggetti personali e scene dipinte sulle pareti raffiguravano banchetti, danze e momenti gioiosi, segno di una visione positiva dell’aldilà.

Il confronto tra i due popoli rivela analogie sorprendenti: il culto degli antenati, la sacralità della sepoltura come spazio comunitario, la presenza di riti connessi al banchetto funerario, la concezione dell’aldilà come prosecuzione della vita. Entrambi i popoli sembrano aver condiviso la convinzione che la morte non fosse un’interruzione definitiva, ma un passaggio a una nuova forma di esistenza, in cui i defunti mantenevano un ruolo attivo nel destino dei vivi.

Queste affinità non devono stupire se si considera che la Sardegna nuragica intrattenne intensi rapporti con le altre culture del Mediterraneo: scambi commerciali, contatti marittimi e influssi reciproci con Fenici, Cartaginesi ed Etruschi. La posizione strategica dell’isola al centro delle rotte mediterranee fece della Sardegna un crocevia di popoli, idee e simboli religiosi. Non a caso, alcuni studiosi hanno ipotizzato che proprio questi contatti abbiano contribuito a consolidare una parentela spirituale tra Nuragici ed Etruschi, evidente non solo nelle pratiche funerarie ma anche nella comune sensibilità religiosa verso il divino e l’oltremondo.

Riassumendo, le credenze funerarie e religiose dei Nuragici e degli Etruschi testimoniano un patrimonio culturale condiviso che unisce Sardegna e Italia centrale, due mondi che, pur nella loro autonomia, parteciparono a un più ampio orizzonte mediterraneo, dove la morte non segnava una fine, ma un nuovo inizio nel dialogo perenne tra uomini, divinità e antenati.

www.sardegnanotizie24.it

è un marchio della testata giornalistica Sardegna Eventi24

registrato presso il Tribunale di Sassari n° 1/2018

Editore: Rosso Digitale

Direttore responsabile: Gabriele Serra

Coordinatore della redazione: Claudio Chisu

Hosting Keliweb s.r.l – Via Bartolomeo Diaz, 35, 87036 Rende (CS)